人间世第9集《浪潮》,讲述了两代医生的成长故事:

一个是刚刚毕业实习的医学博士;一个是事业正值黄金期的外科主任。

“成功的花,人们只惊羡她现时的明艳。”

医生更是如此。没有一个医生是一路轻松、毫不犯错就走过来的。

在医学院,通宵自习室里常年坐满了啃书本的学生;

在医院,病房、手术室、监护室里,他们熬着最长的夜,战战兢兢地受挫,跌跌撞撞地成长。

明知医生辛苦,为什么还要选择当医生?难道只是为了“白衣天使”的光环?

看完他们的故事,相信你心中会有不一样的答案。

“人生第一个夜班,就见到了大场面”

钱逸维今年31岁,学医11年的她刚刚博士毕业,正在进行为期2年的住院医师规范化培训。

是的,你没看错。在很多同龄人已经工作升职、结婚生子的时候,医生的职业生涯才刚刚开始。

钱逸维说,她当初学医的理由很简单——因为出生在医生家庭,从小就对医学特别感兴趣,玩具都是听诊器、器官模型,游戏全是打针、看病。

问到长大后的理想,她总是回答:“我想做一名医生”。

可第一天来医院上班,她就受到了一万点暴击:“当时的感觉是,我这辈子就到这了。”

第一次回答主任的日常提问,失败。

第一次在病人身上做腰椎穿刺,失败。

带她的主治医师方嵘安慰她说,这些挫折都没什么,当年自己第一天上班还被病人骂哭了。

“但是我想了一个晚上,我当时做医生是为了什么?是为了治病救人,看更多的病人。”

她耐心地鼓励着钱逸维,“我们一开始,都会犯错误。如果什么都能做好了,不就跟主任一样了吗?”

于是,钱逸维憋着一股不怕苦的韧劲,继续看书、反复练习。

在临床轮转的过程中,小钱医生也有很多收获。

比如,人生第一次夜班,她就见到了多个科室联合救人的大场面。

这是一位急性脑梗死病人,需要在4.5小时的黄金时间内接受静脉溶栓治疗,以最大程度减少脑细胞死亡。

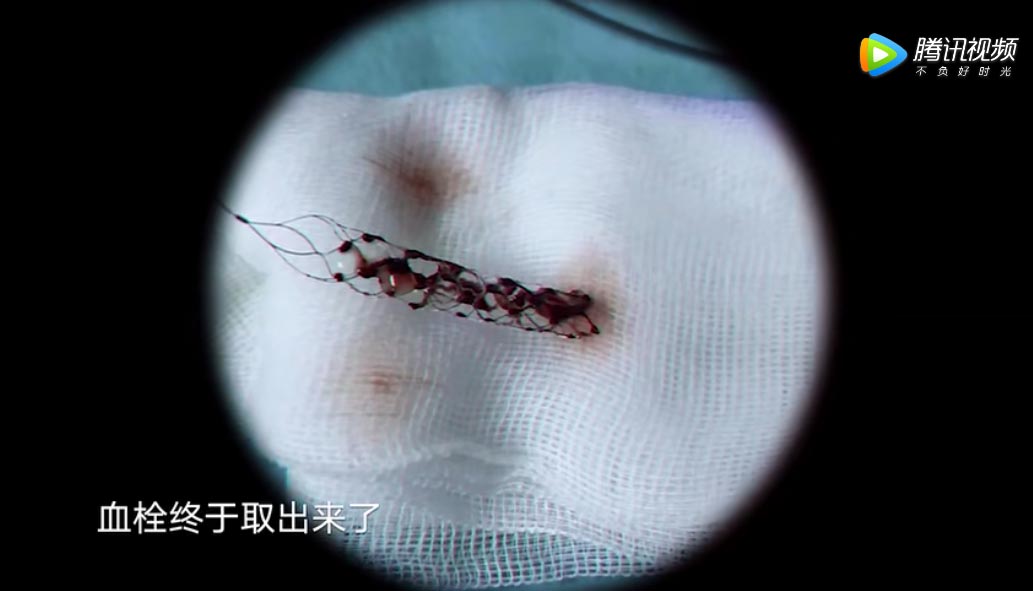

但溶栓1小时后效果并不好,血栓太大,需要手术取栓。

这项手术是微创的,一般是在大腿内侧股动脉开一个小口,把长长的导丝一直插到脑血管,再用里面的支架粘住血栓,一起抽吸出来。

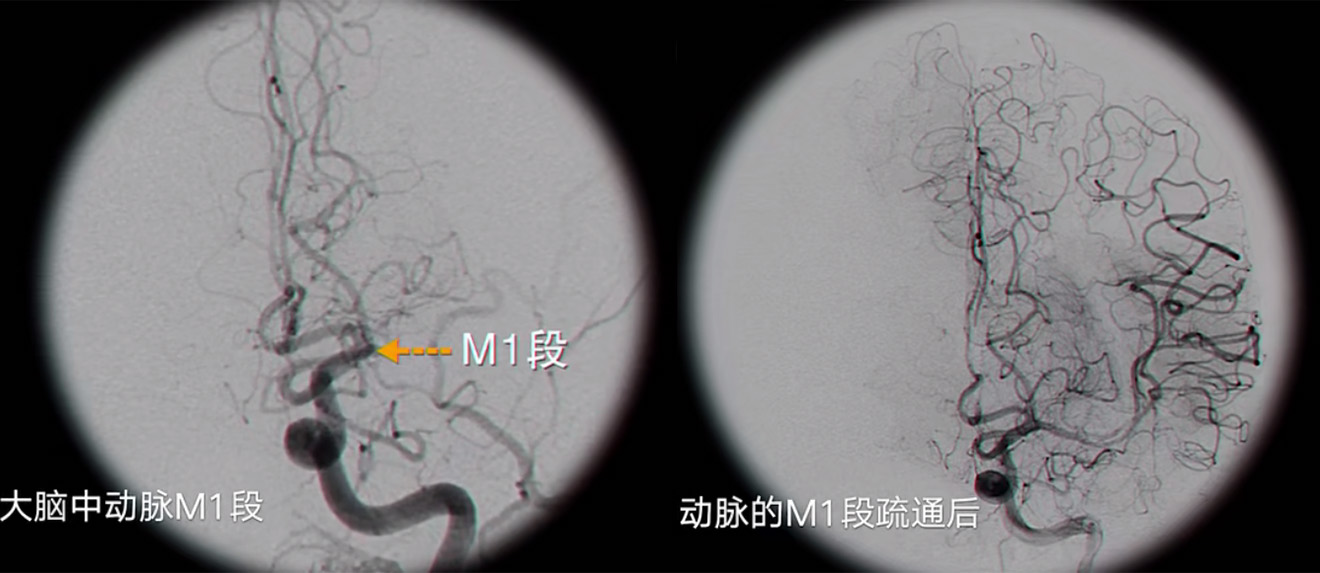

看着病人的大脑血管造影从堵塞到疏通,钱逸维直呼:“太酷了”!

血管造影对比图

那是她第一次把书本上的知识运用于实战,也是第一次见识到医学的伟大。

病人康复出院,家属说“辛苦了”,她比谁都开心。

谁都想体验治病救人的荣耀。可在这之前,小医生需要不断学习,需要做好每一个琐碎的工作。

渐渐地,插胃管、尿管、抽血气,她都能找到“手感”了。

之前最怕的腰椎穿刺,也沉着冷静地通过了。

每一个医生,都能从钱逸维身上找到自己当年的影子。

虽然无数次想放弃,但那种成就感,总是提醒他们,还可以坚持,再坚持。

“万事架不住喜欢,一天不开刀就难受”

同样,那些功成名就的大医生,也是从“稚嫩的小医生”过来的。

虞先濬今年48岁,是上海市胰腺肿瘤研究所所长和复旦大学附属肿瘤医院胰腺外科主任。

正值事业黄金时期的他,几乎没有几个闲下来的镜头。

他一边吃盒饭,一边老练地说起当年的“青涩”往事:

第一次抢救病人失败,他跟着家属一起哭;

第一次上手术台,大出血根本止不住,拿着缝线的针不停手抖……

外科大牛尚且有过紧张害怕的时候,是不是顿时觉得心里平衡了很多?

“一个优秀的医生,都是有很多经验和教训的。你不可能只有经验,没有教训。”

谈起专业来,虞先濬总是幽默又犀利。他思维敏捷,处变不惊,给人一种深深的信赖感。

那天出诊前,他遇到一位从哈尔滨来的病人家属,再三拜托他隐瞒病情。

但在病人面前,他巧妙让老人家“似乎”知道了自己病情,同时又没给他太大的心理负担。

事后,他又悄悄提醒病人的女儿,隐瞒病情对病人不利。

“这个东西,不是个好东西。”原来,之前那番话只是为了宽慰病人。真是医者仁心,苦口婆心。

“医身、医病、医心”,医学首先是一门科学,但到最后,也是一门关于“人心”的学问。

医生、病人、家属各有各的立场,如何达到高效沟通?

镜头前这位肿瘤外科大牛,给出了教科书级的示范。

手术台是虞先濬最如鱼得水的地方。

尽管见过很多大风大浪,他依然时刻把小心挂在嘴边。

“一个好的外科医生,他不一定是那个水平最高的,但一定是那个最小心最认真的,而且是越做胆子越小。”

“四个字:如履薄冰。”

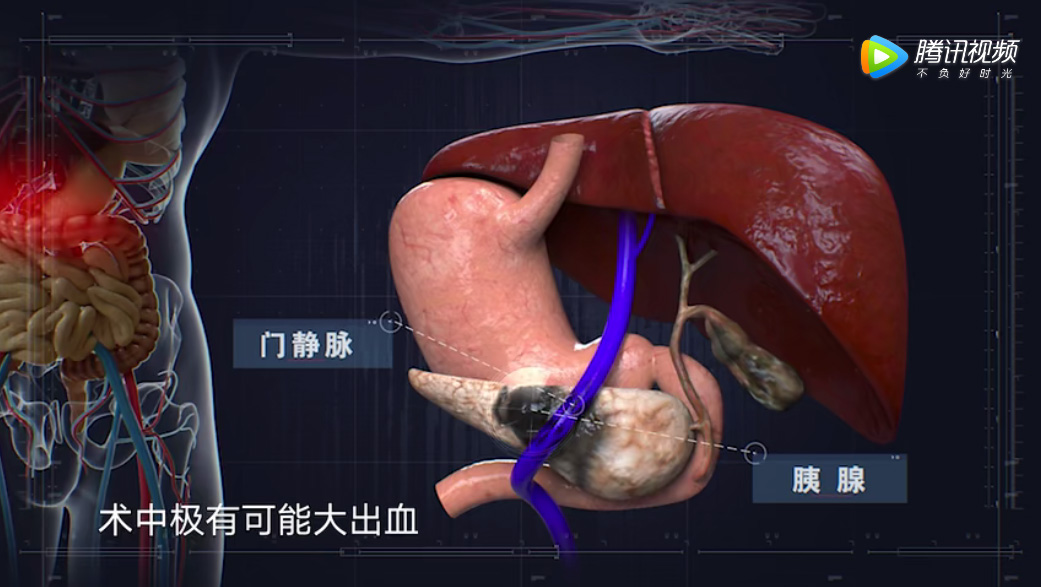

当天有6台手术,5台没血。而16床的全胰腺切除手术很可能导致大出血。虞先濬特意去血库协调了1600毫升的血,是平时4倍的量。

这位病人的肿瘤侵犯到了门静脉,要想切掉肿瘤,先要将这一段门静脉切掉,迅速用人工血管代替。

他和麻醉师配合紧密,尽量把血压拉低,不到万不得已不输血。

最后,胰腺肿瘤终于切掉了,而用血量出奇地少——总共只用了两个单位(400毫升)。省下的血,又可以给留给别的病人了。

“终于让我搞定了!”“好!麻醉水平高!”

明明是一个惊心动魄的手术,但在他口中,却有一种兴意正浓、游刃有余的感觉。

看到其他同事做手术,他也免不了心痒痒:

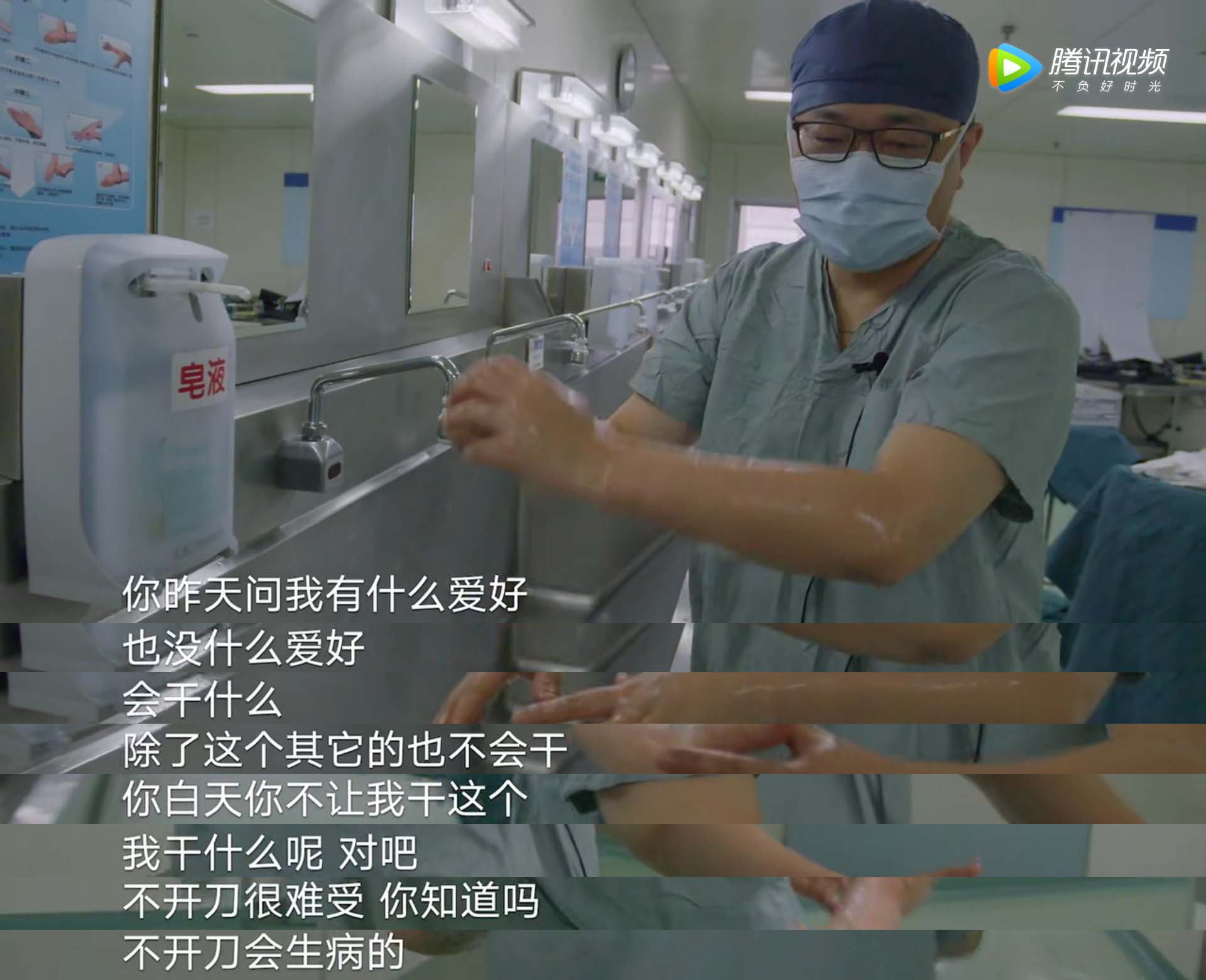

原来,他早已把外科手术当成了生命中最大的爱好。

“不开刀很难受你知道吗!不开刀会生病的!”这句话简直不要太可爱。

用网络很流行的一句话说:开刀使我快乐。

“万事我有一个体会,架不住喜欢。一个人如果喜欢做一件事情,他一定会做好。”

这让我想起乔布斯说的一句话:

你需要去找到你所爱的东西——对于工作是如此,爱人也是如此。工作会在你的生活中占据很大一部分。只有去做你认为伟大的、让你热爱的工作,你才能真正得到满足。如果你现在还没有找到, 那就继续找,别停下来。

兴趣是最好的老师。对体力、脑力考验极大的医学尤其如此。

一台手术平均要4个小时,而虞先濬在过去的一年里,做了300多台手术。

他的乐观和热情,也感染着科室的年轻医生,成为了他们的精神榜样。

他告诉他们:“15年才能培养出一个优秀合格的胰腺外科医生,你们每个人都是宝贝。”

虞先濬心中也有一位精神榜样,那就是他的导师——我国著名胰腺外科专家倪泉兴教授。

“我从来不批评那些我根本对他没希望的人,有希望的人,让他不要翘尾巴,让他自己知道还有不足,才有希望。”

“严师出高徒”,为了让学生不骄不躁,精益求精,倪教授可谓用心良苦。

胰腺癌被称为“癌中之王”,很难及早发现,恶性程度高,手术风险大,5年生存率只有5%。

但如今,在虞先濬团队的共同努力下,胰腺癌5年生存率可以达到20%,生存率提高了1倍;他们科室的手术后患者,中位生存期将近3年。

“年轻的时候是雄心万丈,觉得一定要把胰腺肿瘤攻克。结果和这个肿瘤搏斗了将近二十年,发现路还很遥远。”

“健康所系,性命相托”

2018年医师节,钱逸维的爸爸给了她一千块钱作为鼓励。

2018版胰腺癌综合诊治指南发布会结束时,倪泉兴教授特地给虞先濬系上了领带。

医生对职业的热爱,就这样一代又一代地传承下来。

小医生要一步步成为独当一面的大主任,还有千万个难关要闯;

大主任有了地位和荣誉,却仍在反复说小心再小心。

在上海交通大学医学院2018年的毕业典礼上,陈国强院士的一番话让大家陷入沉思。

“这个社会有太多诱惑,可能让你迷失,我担心你们会否因为压力、因为年轻医生并不体面的待遇、因为社会上的种种误解,而放弃当初的誓言。”

而他们将来要面对的挑战,除了疾病和生命,还有世事和人心。

1811名医学生全体起立,熟悉的誓言如约响起——

“我志愿献身医学,刻苦钻研,孜孜不倦,我决心竭尽全力,除人类之病痛,助健康之完美。”

还记得当初毕业的时候,我们也是这样庄严宣誓。

“健康所系,性命相托。”

那一刻,我涌出热泪,为自己是一名医学生感到发自肺腑的自豪。