中国人的热情好客在酒桌上就能体现地淋漓尽致:你敬我一杯,我回敬三杯;你一饮而尽,我一滴不剩;你喝吐了,我喝哭了……推杯换盏之际,气氛越来越活跃,情谊越来越浓,合作越谈越顺利。然而,真的所有人都享受其中吗?

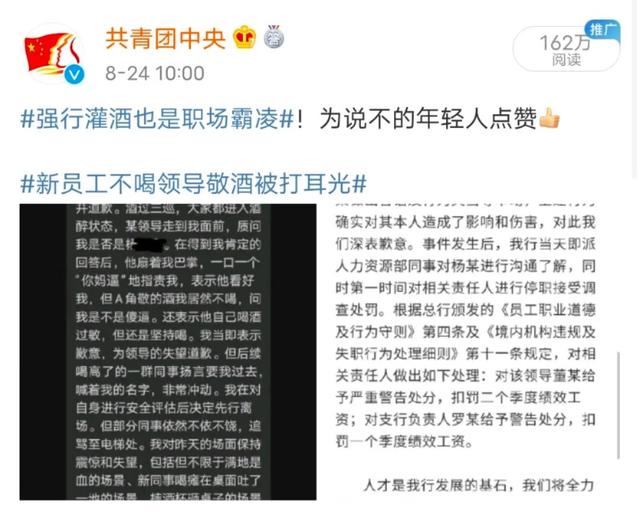

前些日子,一则“新员工不喝领导敬的酒,被打耳光”的新闻,把大家气得够呛。厦门国际银行的新员工杨子睿,因为不喝领导敬的酒,被当场打脸辱骂。

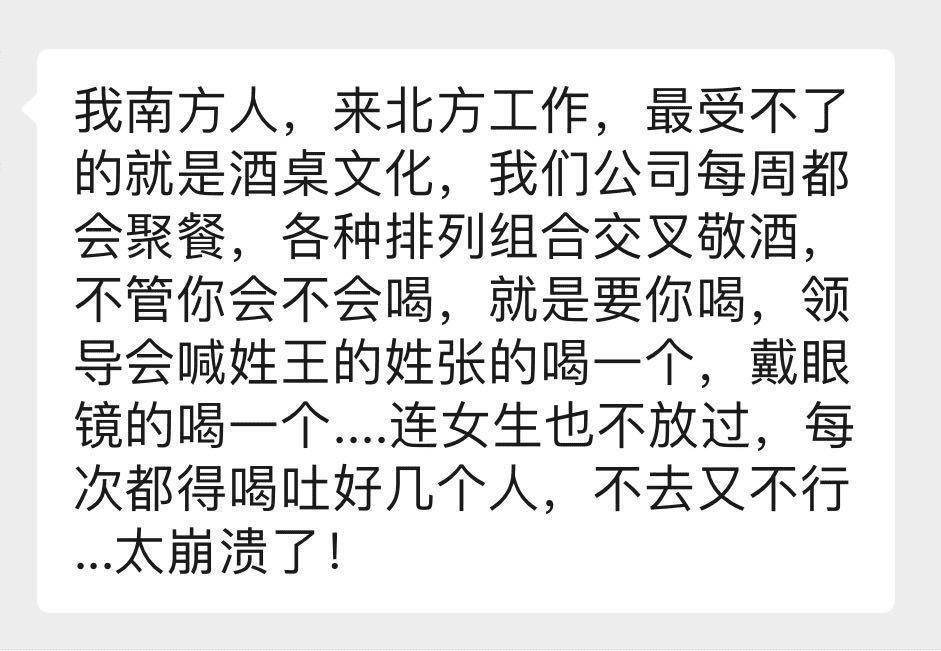

“劝酒”“酒桌文化”也因此登上热搜。大家集体控诉——

“酒桌文化这种新型糟粕,赶紧废除吧!”

2018年,《中国青年报》社会调查中心一项涉及2005名受访者调查显示,92.3%的受访者有过被劝酒的经历,74.0%的受访者被劝酒时推脱不过就接受;70.7%的受访者认为喝酒应本着自愿原则,不贪杯不劝酒。

劝酒让这么多人深恶痛绝,为啥还有人热衷于此呢?

劝酒,伤了他人,害了自己

“感情深,一口闷;感情浅,舔一舔。” “我先干为敬,你看着办吧!”“不喝就是瞧不起我”……每当这种带着某种威胁的杀伤性语言使出来,就算滴酒不沾的人,也得咬着牙,忍着痛,把酒灌进喉咙。在劝酒者看来,不逼着对方把酒喝下去、喝醉喝吐,这酒局就不成功不圆满。然而,圆满背后,代价又是什么呢?

酒桌文化是残酷的。它真枪实弹地摧残了我们的身体。

有些人忍受着肉体的痛苦,每次都被客户灌到酩酊大醉。

只能偷偷跑到厕所抠吐:“每次陪酒,都感觉喉咙被烧出一个黑洞。”

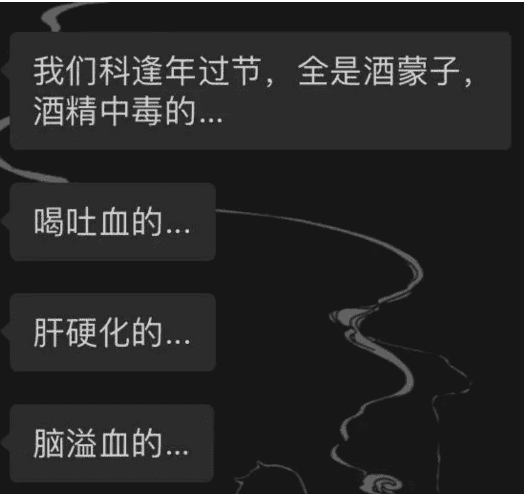

逢年过节,医院急诊全是喝酒喝出病的。

惨状百出。

那些被夸是喝酒猛将,只有自己裁知道,自己的手已经喝到不自觉颤抖。

更可气的是,你和大人去饭局,吃到一半,你的老父亲突然把你提溜起来:每次参加聚会,父母都要求他当场赋诗一首,或者表演个节目,给叔叔们助兴。

他既不情愿,又十分尴尬。

提到酒桌,很多人都有 PTSD 。

有人曾经被灌酒,上吐下泻进医院。现在她一闻到白酒味儿就犯恶心,从此滴酒不沾。

有人听到敬酒辞,就翻白眼。她现在一听到敬酒辞,就忍不住开骂。

酒桌让人上吐下泻、让人尊严扫地。

但可悲的是,多数情况下,我们无力拒绝它。

有人一下酒桌,身体就被掏空,心里充满了对自己的失望——

只有“变成了自己最讨厌的大人”的恐惧。

世界卫生组织指出,酒精为一级致癌物,饮酒与200多种健康问题有关,包括口咽喉癌、食道癌、胃癌、肝癌、结直肠癌、乳腺癌等癌症,以及肝损伤、痛风、心血管疾病等慢病[1-2]。长期酗酒还会伤害大脑,增加老年痴呆风险[3]。发表在《柳叶刀》上的一项数据显示,全世界每年有280万人因喝酒丧命,其中我国为70万[4]。

可能有人会说,偶尔喝醉一次或者每天少量喝点没关系。然而,多项研究显示,即使每天一杯或更少,依然会增加口咽癌、乳腺癌等癌症风险[2]。并且,饮酒没有“安全值”,只要喝了就会对健康产生不良影响。因此最安全的饮酒量为0,建议滴酒不沾[4]。

强制劝酒还带来了酒驾问题。一些驾驶人本来无意喝酒,但经不起劝酒,为了顾及亲朋好友的“面子”,只好跟着劝酒人一起“把酒言欢”。数据显示,仅2019 年上半年,全国就查处酒驾醉驾 90.1万起,其中醉驾 17.7万起,因酒驾醉驾导致死亡交通事故1525起,造成1674人死亡[5]。此外,醉酒还可能带来暴力问题,不利于家庭和社会稳定。

更值得注意的是,被劝酒者还可能因为意外死亡,这不仅给劝酒者或其他共饮人造成强大的经济和心理压力,还会因此走上诉讼之路[6]。近年来,“因喝酒致死,家属索赔”的事件屡见报端。

即使不考虑健康和意外,送醉酒的人回家也是一件非常困难的事情,喝醉后,人的整个身体肌肉处在放松状态,全身的重量会不均匀地大范围分布,当四肢晃动时,重心不断转移而变沉,只能吃力的把对方半背、半拽、半拉到车上。

中国人为什么这么爱劝酒

“都知道醉酒伤身,但这酒必须喝”——为什么道理大家都懂,劝酒现象还是这么流行?我国自古以来就这样吗?

中国古代的酒,从来不是大众食物,早期酒文化是政治文化的一部分。严格地说,劝酒源于敬酒,而敬酒是有社会等级区分的,臣敬君,晚辈敬长辈等。敬酒首先是下对上的互动,相对没有强制性。但上对下的互动,就有了极大的强制性,最早的劝酒多来自上对下的敬酒。

中国历史上出现过无数政治语境下的强制性劝酒案例,比如根据《三国志》记载,张绣投降曹操后,曹操很高兴,开宴会请大家喝酒。曹操在前面敬酒,典韦拿着大斧子紧随其后。曹操向谁敬酒,典韦就拿着斧子向谁行礼。那架势的潜台词是:“你喝不喝?哼!不喝砍了你。”

对于底层民众来说,用余粮来酿酒是一件奢侈的事情,因此劝酒表明主人愿意把最珍贵的美酒让给客人饮用。这种看似“野蛮”的手段,既满足了客人的面子,又让主人拥有了热情好客的名声,因此便慢慢的沿袭了下来[7]。

如今,劝酒的含义变得更复杂。网上已有观点将其总结为,劝酒逐渐成为了一种服从性的测试和诚意测试。服从性测试考验被劝酒者是否愿意牺牲健康和面子来饮酒,劝酒者由此判断出其对于自己的服从程度:如果对方毫不推辞,劝酒者就会觉得对方比较懂事、“能顾场面”,对其表示满意;如果对方找理由推脱,磨磨蹭蹭地不肯端杯,劝酒者就感觉对方“不太听话”。

劝酒者还通过不停地劝酒,来考察对方的诚意。即看被劝酒者是否能够放下戒备和体面,用当众出丑来向自己靠拢。酒后失态是一种小型的抵押物,表明被劝酒者愿意将自己不光彩的后台行为暴露出来,等于交出了自己的底牌。出丑得越厉害,旁观者越多,说明这种抵押物的价值越大,越容易让劝酒者放心。这中间,醉酒者每一个狼狈的表演都将引起围观者的喝彩,酒桌的气氛在醉酒者滑进桌底的过程中,在醉酒者瘫倒那一刻,到达顶点,也引来劝酒者的开怀。

对劝酒陋习,如何说“不”

过去,劝酒就是依靠人情社会办事的产物。年轻人要忍受令人不快的潜规则,会被莫名其妙地“教做人”,身心俱疲。

“不喝就是瞧不起我!”

“大老爷们喝什么饮料!”

“给我面子你就干了!”

“站起来!和领导喝酒得站着!”

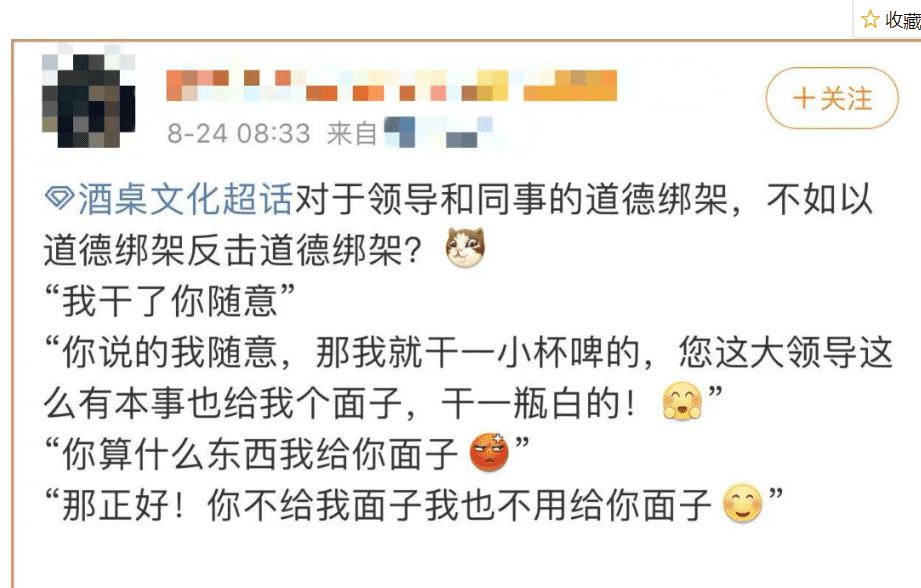

(图片来源:微博)

这些阴阳怪气的怪话、莫名其妙地“性别歧视”,都是等级分明的酒桌上最直接的言外之意。

端庄得体的你,只要上了酒桌,不喝到丑态百出,就不算“有诚意”。

喝酒,还成了检验一个人是否有前途的隐性标准。学历、能力、努力,都没有你的“酒力”重要。

公务员家庭,坚信“喝酒就能平步青云”的老传统。

结果他偏偏是个滴酒不沾的男生。

他爸经常在酒桌上叹气:“我家这孩子,没前途。”

业绩好不好,酒桌见分晓

酒桌顺口溜教育年轻人:

能喝一两喝二两,这个同志够豪爽;

能喝二两喝六两,这个同志要培养;

能喝半斤喝一斤,这个同志最贴心;

能喝一斤喝一桶,下回提拔当副总。

激动的心颤抖的手,我给二舅倒杯酒。

一条大河波浪宽,这酒说啥也得干。

逃避酒桌,就会“社会死亡”。

(来源:腾讯视频,庞博的段子)

令人高兴的是,随着制度的改革和社会的进步,依靠人情、出卖健康等方式换取成功已经越来越行不通了,也被越来越多人所不耻。多数年轻人并不接受这套劝酒文化,大家都是凭本事赚钱。因此,劝酒现象已经呈现减少的趋势。

其实,很多人喜欢喝酒。

我们喜欢的,是跟朋友一起喝酒聚会。

我们讨厌的,是跟长辈、领导一起参加酒局。

年轻人拒绝的并不是喝酒本身。

他们拒绝的,是令人不适的规矩,和推杯换盏之间的客套话。

他们拒绝用伤害自己的方式,去交换所谓的利益。

酒就是酒,不是社交筹码。

比起在酒桌上游刃有余,每个人都有更好的方式去证明自己,去获得肯定。

那些尬到脚趾抓地的祝酒词,上个世纪流行的荤段子,我们忍受得太久了!

感情要是铁,不怕胃出血!

感情要是深,喝完打吊针!

一张小酒桌,地位从高到低的座次,包含着集国学、玄学、风水学、政治学于一体的大学问。

在某些省份喝酒,简直就是大型奥数比赛现场!

主陪敬酒,大家分 3 口喝完;

副陪再敬酒,大家分 2 口喝完;

三陪开始表演,这杯全员 1 口闷;

最悲催的四陪登场,ta 必须干了,别人随意。

生活中难免会遇到劝酒的情况,我们该如何拒绝呢?大家不妨试试下面几个理由。

理由一:我今天开车来的。即使少量酒精也会降低协调能力、反应能力,还会影响对速度、距离的判断力。“司机一滴酒,亲人两行泪,路人一滩血”不是一句口号,而是实实在在的悲剧。

理由二:我酒精过敏。具体表现为喝酒容易脸红、皮肤红等症状。准确应称“酒精不耐受”,不是真“过敏”。酒精过敏者更易酒精中毒,预防方法是不喝酒。

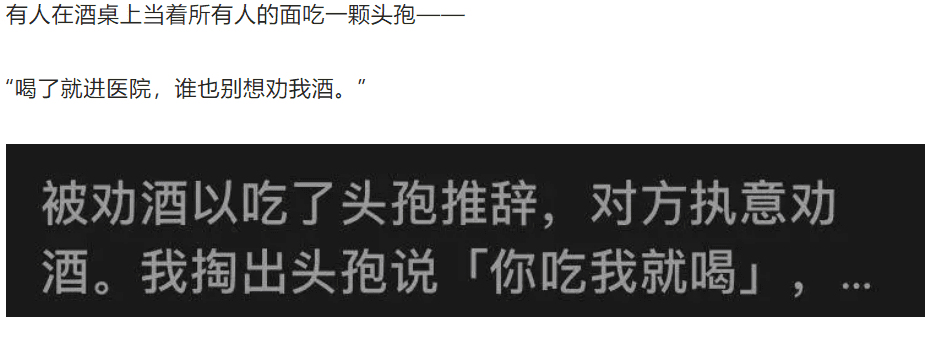

理由三:我正在吃头孢类药物。头孢类药物会和酒精互相作用,引起“双硫仑样反应”,严重的可能导致丧命[8]。必要时,可以把药盒拿出来。

理由四:我备孕/怀孕了/哺乳期。无论哪个时期喝酒,都会对宝宝造成伤害。此外,不能让孩子喝酒。

如果实在躲不开,做到以下几点可以将危害降到最低。第一,喝前吃点东西,比如牛奶、酸奶、面包等,减少酒精对胃的刺激,延缓其吸收。第二,小口慢喝,一通猛灌不仅易醉,而且对呼吸道、胃等器官的损伤更大。第三,在喝酒间隙多喝白开水,加速酒精从尿液排出,减少肝脏负担。当然,最重要的一条还是不要喝太多。

这里也提醒劝酒者注意了,千万不要再强制劝酒了,否则真可能造成很严重的后果。同时提醒没喝酒的人注意,如果有人喝多了,要注意看护好,走不稳的要扶着,去厕所吐的要跟着看看,以免发生意外。如果醉酒者出现脸色非常不好、呼吸缓慢等状况,赶紧就近送医或者打120。

看完后记得分享和收藏这篇文章,在每次有应酬前,都打开看一看,学一学。当然,最希望你永远也别用上。

参考文献 共 8 篇

[1] Jennie Connor.Alcohol consumption as a cause of cancer.2017,112(2):222-228.