当你听到挠黑板、塑料泡沫“互怼”的声音时

是不是很崩溃,甚至想打人?

“刺啦~刺啦~刺啦”“滋滋滋~~~”

这些刺耳的声音让你抓狂了吗?

生活中,有些声音就像尖锐的刺,入耳即“疯”,让人抓狂不已。比如……

请静下心来,感受这些声音

老师在写板书,留长的小指甲划过黑板……

勇士们不妨来亲身体验一下!

正要进入梦乡,室友磨牙的声音传来……

骑自行车时,突然一个急刹车,刺耳的声音让人浑身起鸡皮疙瘩……

路过垃圾回收站,突然传来塑料泡沫“互怼”的声音……

周末早上想睡个懒觉,隔壁一阵电钻声传来,仿佛每一下都钻在自己的脑仁上……

好不容易吃顿西餐,听见金属叉子刮盘子的声音……

说实话,光是看文字和图片脑补这些声音,你可能就会觉得很不舒服、头皮发麻、心里发痒,更别提真实听到了。

那么,我们为啥会对这样一些声音感到抓狂呢?

可能与进化有关

有科学家研究发现[1],当人听到这些令人难受的声音时,大脑中有两个区域的信号会明显增强:

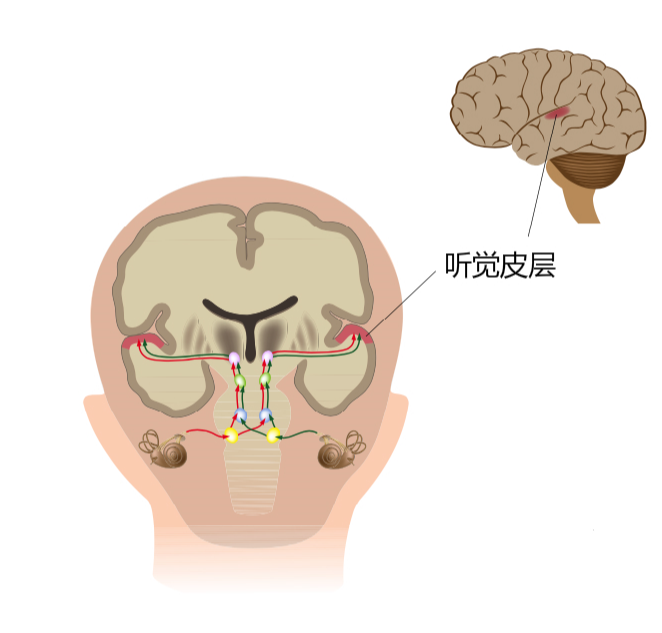

一个是和听觉有关的听觉皮层,另一个是和情感有关的杏仁核。

也就是说,从神经生理学角度来看,我们的大脑天生就对这类刮擦的声音异常敏锐。

为什么这样说呢?这两个脑结构又是咋回事呢?别急,听我慢慢讲来。

听觉皮层是大脑中的一个声音处理单位,是听觉的重要组成部分,它的主要功能是处理听觉信息。

当听觉皮层受刺激时,皮肤的电导率会发生改变。

(听觉皮层在大脑中的位置示意图)

那电导率又是什么呢?它是物体传输电流能力的一个指标。当电导率增加时,通过皮肤的电流就会相对增加,也就容易出现浑身发麻的感觉。这也解释了,为什么听到噪音后,有些人会浑身发麻。

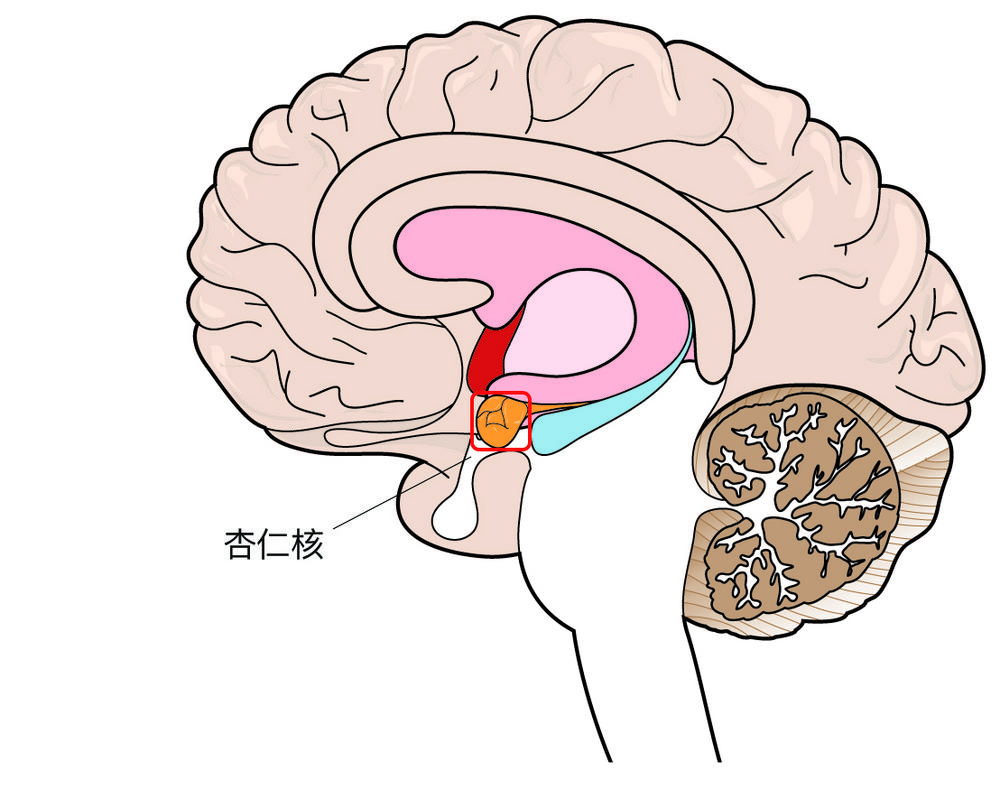

杏仁核是大脑的情绪反应中心,主要功能是产生、识别和调节情绪,控制学习和记忆。因为它的外观酷似杏仁,所以被称为杏仁核。如果它太过“活泼”,就可能导致焦虑,让人无法控制自己的情绪。因此,有些人一听到噪音就来气,也是情有可原的。

(杏仁核在大脑中的位置示意图)

科学家还有一个好玩的发现[2]:指甲划黑板的声音频率,与婴儿的哭闹声、黑猩猩的警告叫声,以及人类的尖叫声其实是非常相似的,而这些声音都是在求生时最需要的。

另外,美国视觉心理学家伦道夫·布莱克(Randolph Blake)在一项研究[3]中提出,摩擦产生的声音,和自然界中某些捕食者的尖叫声类似,因此人类祖先对这类声音极为敏感。

尽管这项研究获得了 2006 年的“搞笑诺贝尔奖”(一个为选出那些“乍看之下令人发笑,之后发人深省”的研究而设的奖项),但从进化心理学角度看,这些频率相似的难听声音,或许真的是一种求生需要,是人类在进化过程中遗留下来的、对危险的条件反射。之所以我们会觉得这些声音难听,是因为大脑的听觉系统对它们非常敏感。

科学家据此推测[2],由于生存需要,人类的耳道在几百万年的漫长进化过程中,可能已经进化到,有能力放大那些对交流和生存有着重要意义的声音。简单说,我们对指甲刮黑板这类声音感到难受,可能是进化过程中留下的某种求生“需求”。

也可能是“恐音症”

我们前面说到,对刮擦声敏感,可能是进化的“锅”。但有的人对某种声音特别讨厌,甚至暴躁到一点就着、有掀桌子的冲动,那就需要警惕,是不是得了恐音症(Misophonia)。

恐音症也叫选择性声音敏感综合征。它往往有一个触发点,可能是嘴里发出的声音,也可能是外界制造出来的声音。你会对那个声音特别敏感,甚至出现焦躁、恐慌、愤怒等极端情绪,内心极度渴望那个声音能够马上消失。

比如,你的室友睡觉磨牙,不时发出“滋滋滋”的声音,还吧唧嘴,这是一种什么样的体验?

(图片来源:soogif)

但需要注意的是,尽管有些专家建议,恐音症应该被认为是一种独特的精神疾病,但它目前还没有被纳入《精神疾病诊断和统计手册》(DSM-5)中。

恐音症,并不是耳朵有毛病,而是大脑处理声音时出了点小问题。研究[1]发现,恐音症患者的大脑确实异于常人,可能在整合各种感觉、记忆、情绪和认知的过程中,出现了某种缺陷,进而导致对特定声音异常敏感,并产生难以控制的负面情绪。

正因为恐音症并不是一种“正式”的病,而且相关研究也不多,因此目前还没有有效的治疗方法。

如果你对某些声音只是轻度的烦躁,那么可以在听到这些声音时,戴上耳机屏蔽它。听一听自己喜欢的音乐,做点自己喜欢的事情,心情自然会舒畅起来。

但如果你的情况比较严重,对某些声音特别敏感,甚至出现焦躁、恐慌、愤怒等极端情绪,那就建议求助心理咨询师或精神科医生了。

参考文献 共 3 篇

[1] Halpern, D. L., Blake, R. & Hillenbrand, J. Psychoacoustics of a chilling sound. Percept. Psychophys. 39, 77–80 (1986).