谈到胃癌,大多数人会“色变”,经常也会听说周围的某人罹患胃癌后寻求各种办法去医院做外科手术治疗。可是,治疗胃癌都需要通过外科手术么?事实上,近年来,随着内窥镜技术的发展,一些早期胃癌通过在内镜(用于胃部的内镜即胃镜)下进行胃壁黏膜切除就可以达到治愈的目的了。

这里有必要先对胃的结构和胃癌发生部位进行一个初步介绍。通常,胃腔的结构从内至外依次是黏膜层、黏膜下层、固有肌层、浆膜层,胃周围的淋巴结都分布在胃腔外面。胃癌分为早期胃癌和进展期胃癌。早期胃癌是指胃癌局限于黏膜层或黏膜下层,无论大小,也无论有无淋巴结转移,通俗点理解,早期胃癌就是癌“长”得比较“浅”;相反,如果癌“长”得比较“深”,就是进展期胃癌。大部分情况下,早期胃癌发生淋巴结转移的概率要低于进展期胃癌。

内镜切胃癌,先要辨“早”“晚”

早期胃癌和进展期胃癌的治疗方式有所不同。

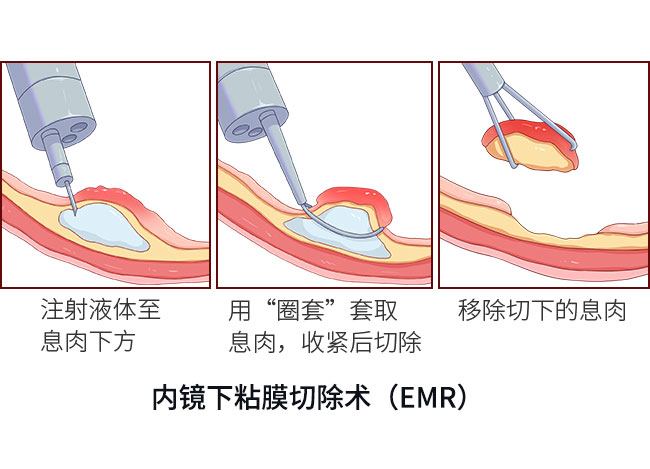

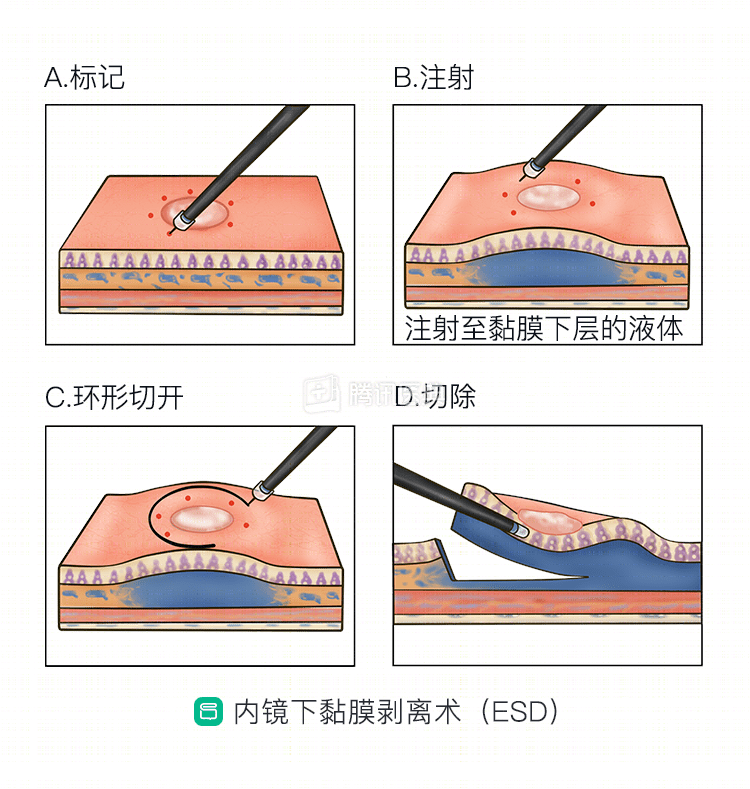

对于早期胃癌,一般比较常用的治疗方式是内镜黏膜切除术(EMR)和内镜黏膜下剥离术(ESD)。通俗来讲,就是在胃镜直视下用微型圈套器或电刀对有病变的黏膜层及黏膜下层进行扩大切除。

进展期胃癌因为发生淋巴结转移的概率比较高,而胃镜只能局限于胃腔内不能对胃周围的淋巴结进行切除,所以,进展期胃癌一般不适合内镜下切除。

早期胃癌,内镜可以“切”

下面着重对内镜下治疗早期胃癌进行讲解。大家可能会问,都是内镜下切除,为什么分为 EMR 和 ESD 两种方法?

既“浅”又“小”,EMR 来“套” 20 世纪 90 年代初期,内镜下切除的治疗手段只有 EMR,它的原理就是用一个“圈套”样的结构把黏膜“套”在里面,“圈套”是金属材质,可以通电、收紧,通电的“圈套”就把有病变的黏膜“套”了下来,操作起来比较简单。但这个方法有个问题,就是对于比较扁平的病变或比较大的病变,“圈套”有时没有办法“套牢”,所以,EMR 方法一般适用于直径 2cm 以内的病变[1]。

“浅”但是“大”,ESD 来“切” 一些早期胃癌往往直径大于 2cm,这时该怎么办呢?一些聪明的医生又发明了新的方法,在内镜的前面放一把微型的“小刀”,用“小刀”把有病变的黏膜一点点整块切下来,这就是所谓的 ESD。在日本,大约有 60% 的胃癌都可以通过内镜下切除的方式进行治疗,但大于 3cm 时,内镜就望尘莫及了,往往需要手术治疗[1]。

晚期胃癌,内镜可以“通”

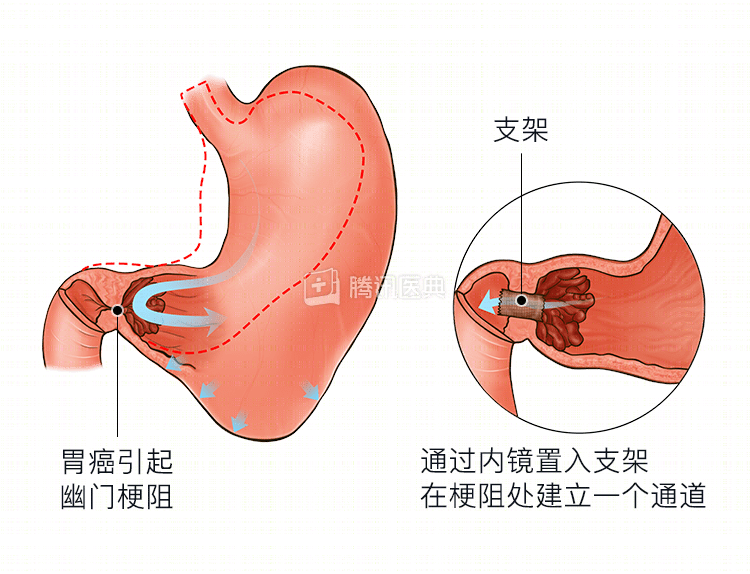

生活中,也常常听说这样一些情况,有人得了晚期胃癌,无法手术治疗,胃癌组织把一些进食的“交通要道”堵塞了,患者吃了东西就吐,以至被活活“饿死”。其实,对于这种晚期胃癌发生消化道梗阻的情况,可以通过内镜下在堵塞部位放置一个支架,从而建立一个通道,保证患者可以正常进食,大大提高晚期胃癌患者的生活质量。

对于胃癌,内镜下治疗的其他方法还有很多,但是最重要、最常用的就是以上 3 种。简单总结一下,对于特别早期的胃癌可以内镜下切除,对于特别晚期发生梗阻的胃癌,可以放置支架保证进食通路的畅通。(中国医科大学附属第一医院胃肠肿瘤外科王鸿鹄参与撰写)

参考文献 共 1 篇

[1] 日本胃癌学会.第五版日本《胃癌治疗指南》[J].2018-1-31;21-37.