性激素在妇科领域的应用与选择

孕激素分类

孕激素制剂可分为天然孕激素和人工合成孕激素。

天然孕激素制剂主要有黄体酮针剂、黄体酮胶囊(丸)等。

人工合成孕激素主要分为以下4大类:

①17α-羟孕酮类:为孕酮衍生物,包括甲羟孕酮(安宫黄体酮)、甲地孕酮、环丙孕酮;

②19-去甲睾酮类:为睾酮衍生物,包括左炔诺孕酮、炔诺酮、去氧孕烯、孕二烯酮、诺孕酯、地诺孕素,是口服避孕药常用的类型;

③19-去甲孕酮类:包括地美孕酮、普美孕酮、曲美孕酮、诺美孕酮、醋酸烯诺孕酮、己酸孕诺酮;

④螺旋内酯衍生物:屈螺酮,能有效拮抗雌激素制剂的水钠潴留副作用。

不良反应

①生殖系统:轻微阴道出血、经期血量改变、闭经、乳房疼痛、性欲改变。极少数患者可出现突破出血,一般增加剂量即可防止;

②胃肠道:呕吐、腹痛;

③肝脏:肝功能改变、黄疸;

④中枢神经系统:头痛、偏头痛、抑郁、精神紧张;

⑤皮肤:皮肤过敏、荨麻疹、瘙痒、水肿

禁忌症

①对药物制剂成分过敏者;

②不明原因阴道出血者;

③严重肝功能障碍者,如肝脏肿瘤(现病史或既往史)、Dubin-Johnson综合征、Rotor综合征、黄疸患者;

④妊娠期或应用性激素时发生或加重的疾病(或症状)者,如严重瘙痒症、阻塞性黄疸、妊娠期疱疹、卟啉病和耳硬化症患者;

⑤孕激素相关的脑膜瘤患者;

⑥血栓性疾病病史者。

临床常用药物及规格

①天然孕激素

黄体酮针剂:10mg/支;20mg/支(规格:1mL:10mg;1mL:20mg);黄体酮胶囊:商品名益玛欣(50mg/胶囊)、安琪坦、琪宁(100mg/软胶囊)。

②合成孕激素

甲羟孕酮:即安宫黄体酮,2mg/片,大剂量的有200mg/片、250mg/片、500mg/片;甲地孕酮:1mg/片,大剂量的有40mg/片、160mg/片;炔诺酮:即妇康片,0.625mg/片;孕三烯酮:商品名内美通,2.5mg/胶囊;地屈孕酮:商品名达芙通,10mg/片。

常用药物药理特点

1、天然孕激素

黄体酮针剂:

通用名称:黄体酮注射液;主要成分:黄体酮。

性状:本品为黄体酮的灭菌油溶液。

化学名:孕甾-4-烯-3,20-二酮。规格:1mL:10mg;1 mL:20mg。

分子式:C21H30O2;分子量:314。

药代动力学:由注射液肌肉注射后迅速吸收。在肝内代谢,约12%代谢为孕烷二酮,代谢物与葡萄糖醛酸结合随尿排出。注射100mg,6~8h血药浓度达峰,以后逐渐下降,可持续48h,72h消失。

黄体酮胶囊:

通用名称:黄体酮胶囊;商品名称:益玛欣;本品主要成份为黄体酮。

化学名称:孕甾-4-烯-3,20-二酮;

分子式:C21H30O2;分子量:314。

本品为硬胶囊,内容物为白色或类白色粉末。规格:50 mg/胶囊。

药代动力学:口服后在肝内代谢,约12%代谢为孕烷二醇,代谢物与葡萄糖醛酸结合随尿排出。口服100 mg后,2~3 h血药浓度达峰,以后逐渐下降,约72 h后消失,半衰期为2.5 h左右。

黄体酮胶丸:

通用名称:黄体酮胶丸;商品名:琪宁。

主要成分:黄体酮。性状:本品为软胶囊,内容物为类白色或淡黄色稠乳状物。规格:100 mg/胶丸。

药代动力学:口服后在肝内代谢,约12%代谢为孕烷二醇,代谢物与葡萄糖醛酸结合随尿排出。口服100 mg后,2~3 h血药浓度达峰,以后逐渐下降,约72 h后消失。半衰期为2.5 h左右。

2、合成孕激素

甲羟孕酮:

通用名称:醋酸甲羟孕酮片;

商品名:安宫黄体酮片;

主要成分:醋酸甲羟孕酮。

化学名称:6α-甲基-17α-羟基孕甾-4,6,-二烯-3,20-二酮醋酸酯。

分子式:C24H34O4;分子量:387。

药代动力学:口服后在胃肠道吸收,在肝内降解。肌肉注射后2~3天血药浓度达到峰值。血药峰值越高,药物清除越快。肌肉注射150mg后6~9个月才检测不到药物,血中醋酸甲羟孕酮水平超过0.1mg/mL时,黄体生成素(LH)和雌二醇(E2)均受到抑制而抑制排卵。

甲地孕酮:

通用名称:醋酸甲地孕酮片;

商品名:妇宁片;

主要成分:醋酸甲地孕酮。

化学名称:6-甲基-17-α羟基孕甾-4,6,-二烯-3,20-二酮17-醋酸酯。

分子式:C24H32O4;分子量:385。

药代动力学:口服后生物半衰期明显比左炔诺孕酮短,大部分代谢产物以葡萄糖醛酸酯形式排出。

炔诺酮:

通用名称:炔诺酮片;成份,炔诺酮。性状,本品为糖衣片。

规格:0.625 mg/片。

药代动力学:口服后从胃肠道吸收,血药峰值时间为0.5~4 h,平均1.17 h,半衰期为5~14 h,血浆蛋白结合率为80%,作用持续至少24 h,吸收后大多与葡糖醛酸结合,由尿排出。

孕三烯酮:

通用名称:孕三烯酮胶囊;

成分:主要成分孕三烯酮。

化学名称:D-18甲基-17α-乙炔基-17β羟基-4,9,11-雌甾三烯-3-酮。

形状:本品为胶囊剂,内容物为微黄色粉末。

规格:2.5 mg/片。

药代动力学:口服后从胃肠道吸收,血药峰值时间为0.5~4 h,平均1.17 h,半衰期为5~14 h,血浆蛋白结合率为80%,作用持续至少24 h,吸收后大多与葡糖醛酸结合,由尿排出。

地屈孕酮:

通用名称:地屈孕酮片;商品名称:达芙通;成份:地屈孕酮。

化学结构式:分子式:C21H28O2;分子量:322。

药代动力学:口服标记过的地屈孕酮,平均63%随尿排出,72h体内完全清除。地屈孕酮在体内完全被代谢,主要的代谢物是10,11-二羟基衍生物(20α-dihydrogesterone,DHD),此成分大多以葡萄糖醛酸化物在尿中测得。所有代谢产物的结构均保持4,6-二烯-3-酮的构型,而不会产生17α-羟基化,该特性决定了本品无雌激素和雄性化作用。口服地屈孕酮之后,血浆DHD的浓度高于血浆中地屈孕酮原型药的浓度。DHD对地屈孕酮药时曲线下面积(AUC)和药峰浓度(Cmax)的比值分别为40和25。地屈孕酮口服后被迅速吸收,地屈孕酮和DHD分别在0.5h和2.5h达峰值。地屈孕酮和DHD的平均最终半衰期分别为5~7h和14~17h。地屈孕酮与内源性孕激素不同,在尿中不以孕烷二醇形式排出。因此,根据尿中孕烷二醇的排出量仍可测定内源性孕激素的产生。

孕激素临床应用推荐

孕激素制剂在临床中的应用非常广泛,包括以下4大方面:

月经疾病

闭经

对于闭经,且已除外妊娠的患者,通常先采用孕激素试验评估雌激素水平并确定闭经程度。孕激素撤退后有出血者,说明体内有一定水平的内源性雌激素影响;停药后无撤退性出血者,则可能为内源性雌激素水平低下或子宫病变所致闭经。以常用两种口服孕激素为例,口服微粒化黄体酮胶囊(益玛欣),200~300 mg/d,口服共10~14天;口服醋酸甲羟孕酮(安宫黄体酮)6~10 mg/d,共10~14天,或者黄体酮针剂20~40 mg/d,肌肉注射,1次/d,连用3~5天

参考建议:①孕激素试验的机制是给予足量的孕激素诱导子宫内膜转化,进而在停药后出现类似月经的撤退性出血,因此了解不同孕激素制剂对于内膜转化的剂量-效应关系尤为重要。②低于理论内膜转化量的某些孕激素临床习惯用法,通常也能够诱导撤退性出血,但在撤退性出血率上有差别。③尽管有研究表明,子宫内膜厚度,<5 mm时,单用孕激素难以有撤退性出血,但并不绝对,无论内膜厚度如何都可以试用孕激素撤退,子宫内膜超声检查仅供参考。

孕激素试验无撤退性出血的患者应进一步行雌、孕激素试验,即在连续使用雌激素21~28天的情况下,后半期加用孕激素,给药方法以口服孕激素为例,口服微粒化黄体酮胶囊(益玛欣),200~300 mg/d,口服共10~14天;或者口服醋酸甲羟孕酮(安宫黄体酮)6~10 mg/d,共10~14天,地屈孕酮10 mg/d,共10~14天。雌、孕激素同时停药后有撤退性出血者可排除子宫性闭经;停药后无出血者可确定为子宫性闭经。

注意事项:对于幼稚型子宫或者闭经时间较长、子宫内膜厚度<5 mm的患者,常规剂量的人工周期雌、孕激素方案可能不会马上诱导月经样出血,可以先单用雌激素或加大雌激素剂量后,出现突破性出血再定期加用孕激素。

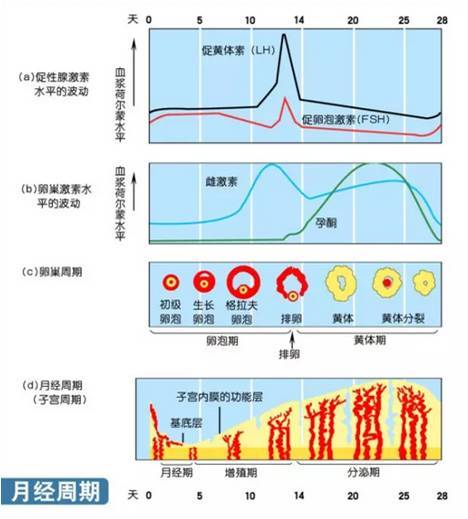

功血

功能失调性子宫出血(以下简称“功血”)是由于生殖内分泌轴功能紊乱造成的异常子宫出血,分为无排卵型和有排卵型两大类。孕激素在各种功血中起重要作用,包括止血和调整月经周期。

无排卵型功血

青春期及绝经过渡期常见。因下丘脑-垂体-卵巢轴发育不完善或卵巢功能下降导致无周期性排卵。功血是一个排除性诊断,是排除盆腔病理性疾病或基础病所致的出血。

孕激素止血

孕激素撤退法也称“子宫内膜脱落法”或“药物刮宫”,停药后短期即有撤退性出血,适合于血红蛋白(Hb)>80 g/L,生命体征平稳者,以常用孕激素为例,口服微粒化黄体酮胶囊(益玛欣),200~300 mg/d,口服共10~14天;口服醋酸甲羟孕酮(安宫黄体酮)6~10 mg/d,共10~14天,地屈孕酮10 mg/d,共10~14天。或者黄体酮针剂20~40 mg,肌肉注射,1次/d,连用5~7天。

孕激素内膜萎缩法

高效合成孕激素可使内膜萎缩,从而达到止血目的,此法适用于Hb<80 g/L,不适用于青春期患者。可用左炔诺孕酮1.5~2.25 mg/d,血止后按每3天减1/3量的原则减量,至血色素恢复到100 g/L停药,或炔诺酮5~15 mg/d,共计22天停药,根据撤退性出血量决定下一周期炔诺酮用量,建议服用3个周期。

参考建议:治疗前首先强调诊断要明确,需要排除妊娠、血液病、肿瘤及炎症等器质性原因引起的异常子宫出血。使用孕激素撤退的前提条件是要检查血常规, 适用于患者Hb>80 g/L,生命体征平稳,能够耐受撤退性出血,撤退出血如同一次月经来潮,有些患者撤退出血量较多,可以配合口服止血药,或者在肌注黄体酮的同时注射丙酸睾丸酮,有助于减少出血量。

调整周期

因为功血的原因尚未去除,很容易复发,止血之后需要在月经后半期定期补充孕激素,每月于撤退性出血第15天起,用药10~14天,酌情应用3~6个周期,甚至更长的时间。以常用口服孕激素为例,口服微粒化黄体酮胶囊(益玛欣),200~300 mg/d,口服共10~14天,地屈孕酮10 mg/d,共10~14天;口服醋酸甲羟孕酮(安宫黄体酮)6~10 mg/d,共10~14天。

参考建议:对于无避孕要求者,可以定期孕激素撤退出血;若有生育要求,可考虑促排卵治疗。需要强调的是孕激素作用于子宫内膜的时间不得<10天,否则不能充分转化为分泌期,起到保护子宫内膜的作用。

有排卵型功血

因为有周期性排卵,因此临床上仍有可辨认的月经周期。临床可表现为月经过多和月经周期间出血。

月经过多

指月经周期规则、经期正常,但经量增多>80 mL。常因子宫内膜纤溶酶活性过高或前列腺素血管舒缩因子分泌比例失调所致。可考虑口服避孕药,或者局部缓释制剂,如左炔诺孕酮宫内缓释系统(LNG-IUS),其原理为在宫腔内局部释放左炔诺孕酮,抑制内膜生长。对于月经量多且有避孕需求者最佳,有些患者使用期间有点滴样出血,量较少,一般不需要处理。

月经周期间出血

黄体功能异常

分黄体萎缩不全及黄体功能不足两类。前者由于黄体萎缩过程延长引起子宫内膜不规则脱落,临床表现为经期延长,常在点滴出血后方有正式月经来潮,以后又常淋漓数日方净;后者黄体孕酮分泌不足,黄体期缩短,临床表现为周期缩短,经量可稍增多。两者在治疗上也是排卵后2~3天给予补充孕激素,支持黄体功能[4]。以常用口服孕激素为例,口服微粒化黄体酮胶囊(益玛欣),200~300 mg/d,口服共10~14天,地屈孕酮10 mg/d,共10~14天;口服醋酸甲羟孕酮(安宫黄体酮)6~10 mg/d,共10~14天。

围排卵期出血

原因不明,可能与排卵前后激素水平波动有关。出血期≤7天,血停数天后又出血,量少,多数持续1~3天,时有时无,对症止血。

生殖领域应用

先兆流产

正常人体内孕激素(孕酮)是由月经黄体在LH作用下,颗粒黄体细胞和卵泡膜黄体细胞共同分泌产生。一旦有妊娠存在,月经黄体就会在人绒毛膜促性腺激素作用下转化为妊娠黄体,其分泌孕激素的功能进一步增强,从而为妊娠做好物质准备。黄体功能异常是导致早期妊娠流产的重要原因之一。由于黄体功能不足导致产生的孕激素水平低下会导致妊娠蜕膜反应不良、影响胚胎发育;而且低水平孕酮会导致子宫平滑肌易激惹,导致流产。临床生理情况下,孕早期孕酮生理水平40 ng/mL左右,建议补充孕酮达到或者超过40 ng/mL的水平。目前针对先兆流产的治疗手段十分有限,除了嘱患者保持安静休息以外,补充孕激素就是可以采取的仅有的几项措施之一。

用于治疗先兆流产必须选择天然孕激素制剂,如黄体酮注射液或口服微粉化黄体酮胶囊,具体用量建议根据血清孕酮水平调整,例如:如果测得孕酮水平在10 ng/mL,建议补充孕酮到40 ng/mL,如果单纯肌注黄体酮针剂,需要80~100 mg(4~5支),如果单纯口服微粉化黄体酮胶囊需要500~600 mg(10~12粒),建议每日肌注黄体酮针剂40 mg+口服微粉化黄体酮胶囊300 mg(6粒)。如果测得孕酮水平在20 ng/mL,建议补充孕酮到40 ng/mL,如果单纯肌注黄体酮针剂,需要 40~60 mg(2~3支),如果口服微粉化黄体酮胶囊需要400~500 mg(8~10粒),建议每日肌注黄体酮针剂20 mg+口服微粉化黄体酮胶囊200 mg(4粒)。如果测得孕酮水平在30 ng/mL,建议补充孕酮到40 ng/mL,如果单纯肌注黄体酮针剂,需要20 mg(1支),如果口服微粉化黄体酮胶囊需要200~300 mg(4~6粒),建议每日单纯口服微粉化黄体酮胶囊200~300 mg(4~6粒)。在过去一段时间内,曾经广泛采用肌肉注射HCG进行保胎治疗,其机理也是通过促进黄体生长,分泌孕酮起作用,由于需要依赖黄体起作用,因此对于部分原发性黄体功能异常的患者效果不甚理想。推荐在用药保胎过程中监测血清孕酮水平,建议保持在40 ng/mL以上。目前用药后可以测定到孕酮升高的药物只有天然孕酮制剂。

试管婴儿

从取卵或移植胚胎日开始使用孕激素进行黄体支持,到HCG阳性日及孕12周之间停药不等。常用药物有:黄体酮50~60 mg/d,肌肉注射;阴道用黄体酮凝胶(雪诺同)90 mg/d;口服微粉化黄体酮胶囊200 mg,3次/天,阴道给药。

参考建议:试管婴儿技术中造成黄体功能不全,取卵后需要进行较大剂量的黄体支持的原因主要有:(1)卵泡抽吸术损失了大量的颗粒细胞,造成粒黄体细胞数量减少,最终导致分泌孕酮水平降低;(2)GnRH激动剂和拮抗剂的使用造成LH水平明显降低导致黄体发育不良;(3)超生理量的甾体激素通过短负反馈机制抑制垂体分泌LH。而胎盘转化形成期为妊娠6~9周,故建议应用到妊娠8~10周。肌肉注射黄体酮的血孕酮值较高,而阴道用黄体酮的子宫局部孕酮浓度较高,目前认为两者效果无显著差异

黄体功能不全

从排卵日或HCG阳性日开始使用孕激素,到孕6周及孕12周之间停药不等。常用药物有:口服微粉化黄体酮胶囊200~300 mg/d;黄体酮20~40 mg/d,肌肉注射;阴道用黄体酮凝胶(雪诺同)90 mg/d,阴道用黄体酮胶囊,200~400 mg/d;黄体酮栓剂,25 mg/d,2~3次/d,肛塞。

参考建议:黄体功能不全是指黄体分泌黄体酮不足或黄体酮对子宫内膜的作用不足导致子宫内膜不能在正确的时间达到正确的状态。目前对黄体功能不全的诊断方法不确切,常用的有:(1)时相法:尿LH阳性到月经来潮少于13天;(2)孕酮测定:黄体中期血清孕酮水平<10 ng/mL;(3)内膜活检:若子宫内膜形态较取样时的实际月经周期天数晚2天以上。

绝经相关激素治疗

绝经过渡期激素治疗

所谓“绝经过渡期”是指绝经前的一段时期,即从生殖年龄走向绝经的过渡阶段,从临床上或激素水平出现卵巢功能衰退的征兆开始,直到最后一次月经为止。此阶段雌激素水平波动性下降,相对而言并无明显缺乏,而由于排卵稀发,主要缺乏的是孕激素,子宫内膜在无孕激素拮抗的雌激素作用下,可出现功能失调性子宫出血,适合以孕激素周期性撤退的方法进行激素补充治疗,具体用法以常用口服孕激素为例,口服微粒化黄体酮胶囊(益玛欣),200~300 mg/d,口服共10~14天;口服醋酸甲羟孕酮(安宫黄体酮)6~10 mg/d,共10~14天,地屈孕酮10 mg/d,共10~14天。或者黄体酮针剂20~40 mg,肌肉注射,1次/d,连用3~5天。

绝经期激素治疗

绝经期激素治疗的核心是雌激素,孕激素使用的主要指征是对抗雌激素,从而保护子宫内膜。对于已经切除子宫的妇女,无需添加孕激素。仅有一种情况例外,即子宫内膜异位症的患者,无论有无子宫,均建议采用连续联合方案,同时雌激素采用超低剂量。

对于有子宫的围绝经期妇女,在雌激素持续用药的情况下,应持续性或周期性添加孕激素。周期性用药,每月给予孕激素的时间不短于10~14天,会有预期的周期性出血,适用于年龄较轻、绝经早期或愿意有月经样定期出血的妇女,以常用口服孕激素为例,口服微粒化黄体酮胶囊(益玛欣),200~300 mg/d,口服共10~14天,地屈孕酮10 mg/d,共10~14天;口服醋酸甲羟孕酮(安宫黄体酮)6~10 mg/d,共10~14天。连续联合用药可以采用口服黄体酮胶囊100 mg/d,地屈孕酮10 mg/d,醋酸甲羟孕酮2 mg/d,适用于年龄较长或不愿有月经样出血的妇女。有关使用含孕激素宫内节育器保护子宫内膜的方法,安全性资料尚不充分。基于绝经期激素治疗重要的研究结果,孕激素对乳腺癌的不利影响越来越受到关注。孕激素种类和剂量的选择均需在保护内膜和不增加乳腺癌发生率间平衡。与合成孕激素相比,口服黄体酮胶囊或与雌激素联合用药,不增加甚至降低乳腺癌的风险。另外,孕激素会减弱雌激素对血脂谱的有益影响,并增加乳腺胀痛,影响长期用药的依从性,尽管其可以放大雌激素对骨骼的保护作用和缓解潮热出汗的疗效,在推荐小剂量雌激素补充同时,尽量减少孕激素每日剂量或周期使用频率亦成为重要趋势

子宫内膜病变

子宫内膜异位症

目前主要治疗方法包括促性腺激素释放激素激动剂及口服避孕药等。孕激素可以用于子宫内膜异位症的治疗,但目前不常使用。使用孕激素可抑制垂体和排卵功能造成闭经,使异位的子宫内膜转变为蜕膜。周期用药或持续不间断用药(推荐),配合少量雌激素,防止突破性出血。一般不少于3个月,多数为6~12个月。甲羟孕酮4~10 mg/d或炔诺酮2.5~5 mg/d+炔雌醇0.05 mg/d。孕三烯酮(去氢炔诺酮),2.5 mg/次,每周2次,第1次于月经第1天服用,3天后服用第2次,以后每周相同时间服用。采用孕激素治疗子宫内膜异位症,只能缓解症状,缩小病变范围,并不能根治,对子宫内膜异位囊肿疗效较差,治疗后受孕率不高。

子宫内膜不典型增生

使用孕激素降低子宫内膜雌激素受体水平,抑制子宫内膜DNA合成,促进雌二醇向雌酮等活性较弱的雌激素转换,可能作用于垂体,影响LH分泌。常用的全身药物有:甲羟孕酮,250 mg/次/d;甲地孕酮,160 mg/次/d,一般采用连续用药。以3个月为一疗程,每完成一个疗程即刮宫或取子宫内膜作组织学检查。根据对药物的反应,决定是否停止治疗或增减药量,也可放置左炔诺孕酮宫内释放环(曼月乐)

子宫内膜上皮内瘤样病变

子宫内膜上皮内瘤样病变(endometrial intraepithelial neoplasia, EIN)的发生与持续性雌激素刺激有密切关系。因为某些特定的原因,患者体内长期缺乏孕激素拮抗,在单纯雌激素作用下子宫内膜腺体过度生长,腺上皮细胞增生,从而引起子宫内膜增生过长、不典型增生、甚至子宫内膜癌。孕激素药物是治疗EIN使用最多的药物,它能够拮抗雌激素的促增生效应,使子宫内膜增生的腺体发生分泌反应,间质蜕膜样变,最后坏死脱落从而达到治愈疾病的目的。可口服醋酸甲地孕酮40~160 mg/d,持续3月;安宫黄体酮10~30 mg/d,持续3~4月;18-甲基炔诺酮,3~4 mg/d,连用3月;此外,放置左炔诺孕酮宫内释放环也是一种便捷的给药方式。

子宫内膜癌

高分化子宫内膜癌,除外肌层侵润,有生育要求且有近期生育计划,各种原因不适宜接受手术治疗者,晚期病例,复发病例者均可使用孕激素。一般认为孕激素对大约1/3晚期或复发子宫内膜癌患者有效,可以延长患者生存时间。应用孕激素是比较适合这类患者的一种“姑息”的治疗方法。对于具体用药种类及药物剂量,目前尚无统一的意见。但是需要符合两个原则。第一,剂量要大,每日的用量常须达到常规避孕剂量的10倍;第二,用药时间要长,因为需要持续一定的时间才会出现明显的反应,具体时间意见不一,多主张持续时间不应少于1年。常用的孕激素类药物剂量和用法如下:甲羟孕酮或甲孕酮200~500 mg,1次/d,肌肉注射或口服;甲地孕酮160~320 mg,1次/d,口服;氯地孕酮20~40 mg,1次/d,口服。孕激素治疗因不良反应轻、安全性较高而为广大医生和患者所接受。常见的不良反应有轻度体液潴留、消化道反应和精神抑郁等。采用三苯氧胺(Tamoxifen)进行辅助治疗,可占据雌激素受体而起抗雌激素作用,同时也可刺激产生孕激素受体,从而有利于孕激素治疗,用法为20 mg/次/小结

孕激素相对于雌激素而言,是另一种重要的、不可或缺的女性甾体激素,通常在雌激素作用的基础上发挥作用,既有协同效果,也有拮抗效应。卵巢黄体产生的孕激素是孕酮,而现有的孕激素制剂主要包括天然孕激素的黄体酮注射液或胶丸以及微粉化黄体酮胶囊;接近天然的逆转孕酮(地屈孕酮)和4大类合成孕激素。各种孕激素具有抑制下丘脑-垂体系统和转化子宫内膜的共同特性,但也具有不同的生物学活性,在根据不同的临床选择特定制剂的时候,应该用其所长、避其所短,掌握相应的药理机制对避免不合理使用至关重要。孕激素抑制子宫内膜过度增殖,将其转化为分泌期子宫内膜的作用,是治疗闭经、功血以及绝经期激素治疗配伍使用的重要基础。掌握周期和序贯用药的原理;了解不同孕激素转化内膜的有效剂量对合理使用孕激素至关重要。

孕激素在妊娠生理中的重要作用被用在辅助生育中的内膜转化和黄体支持,应使用天然或近似天然的制剂。适时、适量的外源性孕激素对受精卵着床和维持妊娠至关重要。大剂量(即超生理剂量)孕激素可使在位和/或异位内膜蜕膜样变或萎缩,用于治疗子宫内膜增生及癌变以及子宫内膜异位症和子宫腺肌症。主要采用合成类孕激素制剂,应充分了解不同孕激素的药物活性特点,合理选择应用。尽管对大剂量孕激素治疗尚无明确的“极量限制”,但适宜的剂量和规范的随诊对于避免或减少,以及尽早发现和治疗副反应至关重要。

总之,掌握孕激素的生理、生殖基础和孕激素制剂的药用机理是融会贯通、合理使用孕激素的基础。本文所提供的孕激素使用方法建议,结合了多年的临床经验并参考了国内外重要文献,相信能给广大临床妇产科医生提供些许帮助,但仍强调重视个体化,因人施治,因时、因地、因药制宜,切忌滥用!

腾讯医疗内容开放平台提供技术支持

本页面内容由第三方提供,网上医疗信息仅供参考

如有就诊需求,请到正规医院就诊。

投诉反馈:feedback_yiliao@tencent.com